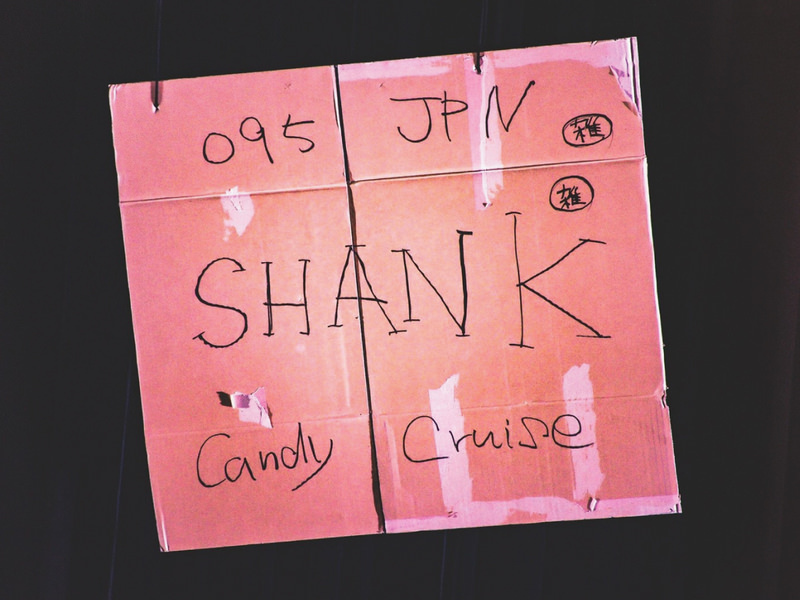

SHANK “Candy Cruise Tour 2021” LIVE REPORT!!

Report by 山口智男

Photo by 岩渕直人

2021.3.25

SHANK “Candy Cruise Tour 2021”@TSUTAYA O-EAST

昨年の11月と12月に「LAST ACOUSTiC TOUR SLOW SHANK」と題したアコースティック・ツアーを行い、これまでやって来なかったことに挑戦する意義は大いにあったと手応えを感じる一方で、SHANKのメンバーたち3人の中で募ってきたのは、やはりバンド・セットでライブをやりたいという切なる願いだった。 そして、SHANKは昨年9月にリリースしたEPのタイトルを冠したバンド・セットのツアーを今年2月からスタートした。

入場者数の制限をはじめ、新型コロナウイルス感染拡大防止のガイドラインに沿いながら、1日2部制というニュー・ノーマルの時代の新たなスタンダードを受け入れた上での開催だから、いろいろ歯痒いところもあるには違いない。しかし、年明け早々、発令された2度目の緊急事態宣言も含め、庵原将平(Vo/Ba)が言うところの「どうしようもない状況」もバンド・セットでツアーをやりたいというメンバーたちの思いを止めることはできなかった。

2月、3月、そして4月以降もまだまだ続くそのツアーを、渋谷TSUTAYA O-EASTで観ることができるというので、1日2部制のライブは前述したアコースティック・ツアーですでに体験済みとは言え、バンド・セットとなるとまた話は違ってくるだろうから、彼らがそこでどんなライブを見せてくれるのか、ぜひ確かめたいと思い、O-EAST公演の第2部に足を運んでみた。

ワンマンではなく、対バンを迎え、賑やかにやりたいという願いこそ叶わなかったものの、念願のバンド・セットでライブができることを思えば、メンバーたちの歓びは一入だったと思うのだが、照れなのか、天邪鬼なのか、ステージに出てきたとき、庵原が客席を見てニヤリと笑っただけで、その歓びを殊更、大袈裟に言葉にすることもなく、「ま、楽しんで帰ってよ。音楽は音楽よ」と言いながら、終始、いつもどおりの通常運転というところが、庵原曰く「どうしようもない状況」においても動じることなく、冷静に現実と向き合いながら、自分たちにできることをやるだけだというSHANKというバンドの姿勢を改めて物語っているような気がして、なんとも頼もしかったのだった。

ショート・チューンの「Surface」から「Rising Down」に繋げ、サビの転調でぐっと盛り上げたあと、「Life is...」のスカ・ビートで観客を踊らせながら、この日を待ち焦がれていた観客の気持ちを鷲掴みにしたSHANKがそこから1時間にわたって披露したのは、「コロナ禍の中、EPを出しました。すごくいいCDなので、大事にしてください」と庵原がしみじみと語った『Candy Cruise EP』の収録曲を中心にした新旧の全22曲だった。

「私、日々、反省の毎日です(笑)」(庵原)と曲を紹介したスカ・パンクの「Take Me Back」では松崎兵太(Gt/Cho)がダイナミックなギター・ソロをキメた直後、「かっこいい!」と庵原が上げた快哉をきっかけに演奏がストップ。スカ・ダンスの時代ごとの変遷を振り返りながら、「(そんなことは気にせずに)金払ってんだから好きなように楽しめ!」と庵原が結論づけ、再び演奏に戻るという場面も。それに加え、中盤では半ば恋愛相談と化してきた感もある、お馴染みの迷える子羊からのお便りコーナーも交えつつ、緊張の糸を緩めたり、ぴしっと引き締めたりするところも含め、通常運転と筆者は言ったのだが、「どうしようもない状況」だからって、変に感傷的と言うか、感動的にならない、いや、敢えてしないところがいい。

この日、ラストスパートをかける前に庵原は「そのうち(前みたいにライブができる日が)戻ってくると思って、ゆっくりやろうぜ」と観客に語りかけたが、その言葉も悲壮感たっぷりに言われたら、かえってそんな日は2度と来ないんじゃないかと不安になってしまう人もいたかもしれない。

庵原はそこに「ライブハウスのことも、バンドマンのことも嫌いにならないでください」と言葉を繋げたが、彼が嫌いにならないで欲しい、つまり好きでいて欲しいと思っているのは、これまでどおりのライブハウスやバンドマンなのだと思う、

「音楽は音楽よ」

ウィズ・コロナだか、ポスト・コロナだか、ニュー・ノーマルだか、何だか知らないが、ライブハウスはライブハウス、バンドマンはバンドマン。そしてSHANKはSHANK。その本質のところは、何も変わらないし、SHANKの3人は無理に変えるつもりもないようだ。そう言えば、この日のライティングを含めたステージもシンプル・イズ・ベストを絵に描いたようなものだった。しかし、アダルト・オリエンテッドな魅力もある哀愁のメロディック・パンク・ナンバー「Good Night Darling」で歌とともに感情を迸らせた庵原、シャッフルから2ビート、さらに裏打ちとリズムが変わる「drama queen」をはじめ、手数の多さと多彩なリズムで演奏を支えた池本雄季(Dr /Cho)、そして歯切れのいいコード・カッティングにダイナミックなリード・ギターにキャッチーなリフにと変幻自在のプレイで、存在感をアピールした松崎――といった具合に曲を演奏しはじめると、それまでの緩んだ空気は一体何だったのだろうと思わせる瞬発力で驚かせながら、SHANKの3人は観客を巻き込む熱気を作り上げるんだから、バンドと観客の他に何が必要だっただろう。

シンガロングできないなら、メンバー自らこれまでよりもデカい声で歌えばいい。そして、声を出す代わりに観客は手を打ち鳴らせばいい。そんなふうに大きな一体感が生まれた「Knockin’ on the door」の光景を見るかぎり、バンドも観客も現状にふさわしい楽しみ方、盛り上がり方がだいぶわかってきたようだ。 「今日はアンコールなしでお願いします。(いったんハケたり、戻ってきたりする)時間を省けば1曲多くできるから、みっちりやります」(庵原)

その言葉どおり1時間にできるだけ曲を詰め込もうとした結果、終盤、時間が巻いてしまったので、予定になかった「Two sweet coffees a day」を急遽、セトリに加え、披露した。それができるのは、彼らが生粋のライブ・バンドである証拠。

そして、「ありがとうございます。ばり楽しかったです。また会いましょう」とバンドを代表して、庵原が感謝と歓喜とこれからの希望を語ってからのラストスパートは敢えて駆け抜けず、ともにエモい「My sweet universe」「Classic」をじっくりと聴かせ、最後の最後は、代表曲中の代表曲「Set the fire」で締めくくった。歌詞がシンプルだからこそ、幾通りもの意味を込めることができるその「Set the fire」にこの日、彼らが「また会う日までご自愛くださいという曲です」という言葉とともに込めたのは、再会の約束だった。

>>SHANK Official Web Site