Ken Yokoyama “Indian Burn” Tour Final LIVE REPORT!!

Report by 長谷川幸信

Photo by 半田安政 (The BONEZ / Ken Yokoyama) / 岸田哲平 (Ken Yokoyama)

2024.4.26 @立川 STAGE GARDEN

Ken Yokoyama “Indian Burn” Tour Final

2024年1月に8作目のフル・アルバム『Indian Burn』を発表したKen Yokoyamaが、2月からレコ発ツアーを行なった。各地でゲスト・バンドを招き、全国15都市を廻るというエネルギッシュかつ濃密なツアーでもある。そんなツアーのファイナルとなったのが、4月26日(金)=東京・立川STAGE GARDENでのライヴだ。

この立川STAGE GARDENは、1階がアリーナ席、2階と3階が常設の椅子席という構造。この日は、1階アリーナをスタンディングにしたことで、大きいライヴハウスとホールを融合したライヴ会場がここに実現。3000人以上のオーディエンスが開幕の瞬間を待ち続けていた。

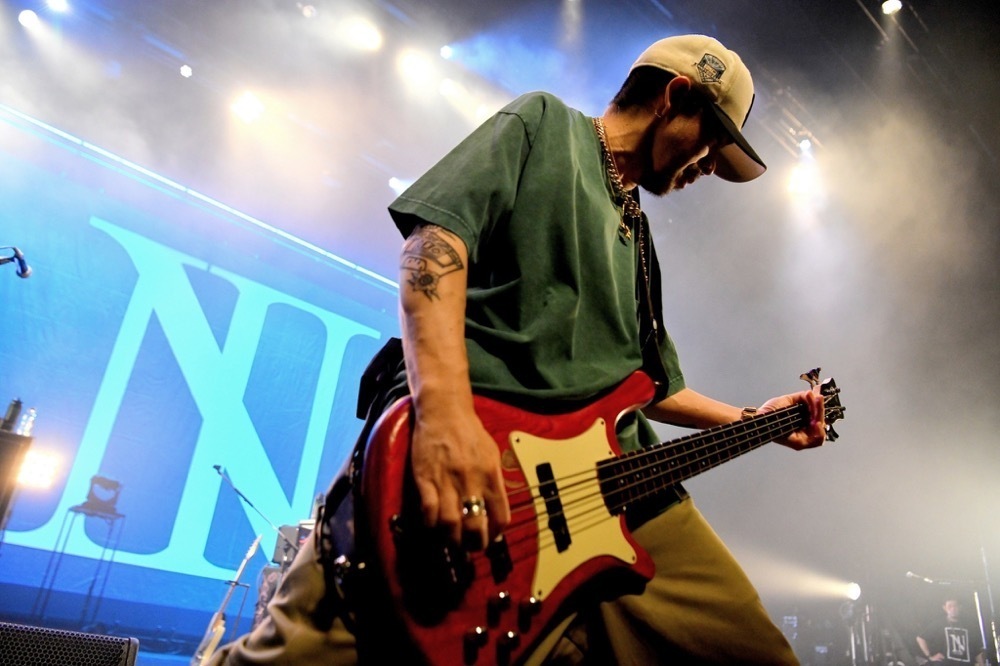

18時30分、ビースティ・ボーイズの「Sabotage」が流れると同時に、照明で真っ赤に染まったステージ。そこに現われたのは、この日のゲスト・バンドであるThe BONEZ。ドラムのZAXのもとに集まったKOKI(G)、T$UYO$HI(B)、JESSE(Vo,G)。4人は手を合わせ、さらにコブシもぶつけ合い、志気を高め合った。直後、4人はバンド・サウンドをとどろかせ、JESSEが叫ぶ。

「ファイナル! レボリューション!!」

荒々しいリフや猛り狂ったThe BONEZサウンドが一気にオーディエンスに襲い掛かっていく。2016年に発表した『To a person that may save someone』からの「Revolution」がこの日の1曲目だ。The BONEZサウンドを全身で浴びながら、ステージ上のメンバーと同様に志気を高め続けていくオーディエンス。まさに革命が始まったようなゾクゾクした興奮が会場に充満する。肩車になって最前に突っ込んでいくオーディエンスもいれば、2曲目「GIMCRACK」では、JESSEとT$UYO$HIが向き合いながら笑顔でジャンプし合う場面なども。ライヴする喜びがそこらじゅうで炸裂していった。

「楽しんでってくれたら結構です。目の前に突っ立っているのが、We are The…!」

「楽しんでってくれたら結構です。目の前に突っ立っているのが、We are The…!」

JESSEのその言葉に、“BONEZ!!”と大歓声で答えるオーディエンス。こうして、みんなのテーマソングとも呼べる「We are The BONEZ」に突入すると、JESSEはフロアに降りて煽りまくり、オーディエンスの気持ちをブチ上げさせる。続けて「Love song」や「Rusted Car」など、グルーヴィに曲をさらに重ねていく中、一人ひとりに歌も音もしっかりと響かせていくThe BONEZの4人でもある。解放されたように暴れて楽しむオーディエンスやクラウドサーファーも当然いるが、The BONEZと心をひとつにして一緒に歌いまくるオーディエンスも実に多い。コーラス・パートでは、サッカー・スタジアムの大合唱のごとく歌声が会場全体に響き渡る。

挫折も知ったからこそ描ける力強さと、血の通った温かさや優しさが溢れているのが、The BONEZが2023年に発表した最新アルバム『Yours』だ。コロナ禍の窮屈だった世界を、この会場にいる誰もが生き抜いている。『Yours』からの様々な楽曲に、自身の経験もそれぞれ重ね合わせ、今、歓喜も幸せも感謝も改めて噛みしめながら、全員でライヴする。客席からのでっかいコーラスを気持ち良く浴びるJESSEは、「受け取った!」と表情をほころばせ、「もし、人生つまんなくなったらライヴに来いよ。待ってっから」とポジティブなメッセージでみんなを包み込む。

挫折も知ったからこそ描ける力強さと、血の通った温かさや優しさが溢れているのが、The BONEZが2023年に発表した最新アルバム『Yours』だ。コロナ禍の窮屈だった世界を、この会場にいる誰もが生き抜いている。『Yours』からの様々な楽曲に、自身の経験もそれぞれ重ね合わせ、今、歓喜も幸せも感謝も改めて噛みしめながら、全員でライヴする。客席からのでっかいコーラスを気持ち良く浴びるJESSEは、「受け取った!」と表情をほころばせ、「もし、人生つまんなくなったらライヴに来いよ。待ってっから」とポジティブなメッセージでみんなを包み込む。

ライヴでの再会を互いに約束するように、この日のラストを締めくくったのは「SUNTOWN」。明るい未来を描く歌がオーディエンスの心に響き続けていく。また、客席にいた小さい子を見つけ、「オトナになっても遊びに来いや」と優しく言葉を掛けるJESSEと、その子に笑顔を見せるThe BONEZのお兄ちゃんたち。さらに気持ちを確かめ合うように視線を交わし続けるThe BONEZとオーディエンス。みんなの表情をいつだって輝かせるライヴであり音楽であり4人。それがThe BONEZである。

19時35分過ぎ、大きなステージに申し訳ないぐらい小さなバックドロップがスルスルと現われた。ツアー・ファイナルらしからぬ気の抜けたオープニングに、思わず漏れる笑いと拍手。そんな中、にこやかな表情で横山健 (Gt&Vo)、南英紀 (Gt) 、Jun Gray(B)、松本"EKKUN"英二 (Dr)がステージに登場すると、拍手は大きなものに変わった。

「<Indian Burn Tour>ファイナルへ、ようこそ」

オーディエンスを大歓迎した直後、チラッと振り返った横山健。目に入ったのはバックドロップだ。

「すっごい、小っちゃいの(笑)! 大きいの作ったはずだけど、なんで今日、これなんだ?」

スタッフの仕業だったようだ。気合いが無駄なぐらい入って、臨戦態勢になりがちなライヴだが、すでに温かいムードしかないからスタッフの作戦成功だろう。変な壁もなく、親近感すら湧く雰囲気のもと、Ken Yokoyamaのライヴは『Indian Burn』の1曲目を飾る「Parasites」からスタートした。

温かいとは書いたものの、小気味いいイントロ・リフが炸裂すると同時に覚醒され、楽しそうに飛び交うオーディエンスの群れ。そのエネルギーも受けて、さらにパワフルにサウンドも歌もとどろかせるKen Yokoyamaの4人。歌の合間には、オーディエンスにピース・サインを送ったり、親指を立てて最高の気分を分かち合ったりと、完全にダチ感覚でライヴを楽しむ横山健。曲が続く中、「Your Safe Rock」ではスタンドからマイクをはずして客席に放り投げ、歌をオーディエンスに任せる横山健でもある。Ken Yokoyama流のコール&レスポンスが序盤から発動されると、でっかい声で歌いまくるオーディエンスの姿があちこちに。熱い歌声とバンド・サウンドが会場を揺るがせていくばかりだ。

「オール・スタンディングだと、こうなるんだな。なかなか凄い光景!」

まだコロナ禍だった1年4カ月前にもこの会場でライヴを行なっているKen Yokoyama。当時はソーシャル・ディスタンスを守って、オーディエンスは動けず歌えず、ライヴを観戦という様相だった。しかし今日は違う。目を輝かせ、喜びの表情で横山健は感想を漏らした。そして「俺たちバンドからも愛を見せよう」と続いたのはラブソングの3連発。今度は喜びでいっぱいになるのはオーディエンス側だ。なじみある曲から『Indian Burn』の曲まで、愛に溢れた歌でみんなの心を躍らせていった。

また今日は、『Indian Burn』はもちろん、古い曲もごちゃ混ぜでやっていくという。言わばオールタイム・ベスト、もしくは大げさに言うなら、Ken Yokoyamaの今日までの生き様といったところだろう。

そうしてプレイしたのは『Indian Burn』からの「The Show Must Go On」である。演奏前に「年喰ったせいか、情熱が湧かなくなってきたんだよ。でも止まろうというところまで全力でやる」と、誓うように言った横山健。曲に入ったとき、横山健はもちろん、南英紀もJun Grayも松本"EKKUN"英二も共に歌い、自分の内側の隅々までに歌も言葉も響かせていく。それはオーディエンスも同じだった。体感温度とは違う熱いものが渦を巻くような感覚が、ここにはしっかりと存在する。そんな最中、ツアー用の巨大バックドロップが姿を現わし、オーディエンスはさらに湧き上がった。

このテンションのままライヴは続くかと思ったものの、曲が終わった瞬間、バックドロップに気づいた横山健。知らないうちに巨大になっていたことに驚き、驚きのあまりに次の曲へ続ける流れが崩れ、急遽、リクエスト・タイムに突入した。

必死の形相でリクエストを続ける一人のオーディエンスに答える形で「Walk」も挟み、ライヴは次々に展開。今回のツアー中には“あまりやっていなかった曲コーナー”も盛り込み、今日は6〜7年ぶりの「Cheap Shot」も飛び出した。そして強烈だったのはライヴ中盤過ぎ。

「Pressure」を皮切りに息つく暇すら与えずにたたみ掛けるパンク・ナンバーの数々。Ken Yokoyamaがこれまでに培ってきたパンク・スピリットを激烈サウンドで突きつけてきた。

アリーナではオーディエンスが次々に飛び交い、飛ばないオーディエンスや2階席と3階席のオーディエンスは、大声で歌いまくる。壮観な光景が広がるばかりだった。

「スゲかった。最高の瞬間だった。俺はパンク・ロックを鳴らしてるって気がしたぜ。俺はこれがあれば生きていけるんだ。死ぬ間際まで音楽やってたいなって。まだ、やりてぇな!と思った」

まさに“The Show Must Go On”の精神である。そして、そう言葉を口にしただけのことはある。すでに20曲以上をプレイしているKen Yokoyamaだが、全く疲れ知らず。むしろステージに登場したときよりも4人の表情はやる気でみなぎり、もう誰にも止められないといった感じすらする。Ken Yokoyamaの楽曲や音楽には、本人たちも豹変させてしまうほどのマジックワーズが至るところにあるのだ。

生命力をかき立てるメッセージ・ソングを次々に鳴らしながら、ライヴで出会えた喜びや感謝も言葉にしていく横山健。また様々な事情などで、今後、ライヴが観れない状況になってしまうときが来るかもしれないといった話も挟み、「あれが最後のライヴになってしまったなというとき、次の曲の日本語詞を読んでくれ」と、ライヴ後半では「Heartbeat Song」を響かせていった。

俺はいつだってここにいる━━そんな力強さがその曲に脈打っている。横山健本人はその曲を歌い終えて、「明日なんてないんだってぐらいのライヴしてしまったな。やっぱり、まだ若いからかな(笑)」と笑いに持っていったが、めちゃめちゃ頼りがいのある愛情深き男たちがステージにはいた。パンク・ロック・ヒーロー、そう呼ぶにふさわしい生き様を感じるばかりのライヴとなった。

Ken Yokoyama OFFICIAL SITE

https://kenyokoyama.com/